- モンテッソーリ教育は自立を促す

- 1歳から出来ることがグンと増える

- 1歳児の接し方

- 1歳児の敏感期

- とにかく手指を使う

- 手指を使うには体幹が必要

- 体幹を鍛えるには歩くこと!

- 1歳児のモンテッソーリ教育の実践

- 1歳におすすめ教材

こんにちは、りーじです。

この記事は、1歳の誕生日を迎えるお子さんをお持ちの、パパ・ママに向けた内容です。

- どんな育児が必要?

- 1歳に特化したモンテッソーリ教育は?

- おすすめの教材やオモチャってある?

これらの疑問・要望に応えます!

子どもが1歳になると、成長の凄さに驚かされますよね。

と同時に、これからどんな育児をしたらいいのか、不安になると思います。

記事を最後まで読むと、子どもの自立に向けた良いスタートが切れますよ!

お母ちゃん

お母ちゃん目が離せなくて大変やで!

ホホ

ホホ出来るって楽しいな!

ここからが本格的なモンテッソーリ教育ですな!

モンテッソーリ教育とは?

モンテッソーリ教育は、個々の子どもの自主性と自己表現を尊重する教育方法です。

Amazonの創業者や、将棋の藤井さんなども受けたとして有名ですね。

しかし、中身は英才教育ではありません。

モンテッソーリ教育とは、見守りの教育なのです。

モンテッソーリ教育は自立を促す

モンテッソーリ教育は自己肯定感を高め、発達段階に応じた学び方を尊重しています。

子どもたちが自分で考え、行動し、学ぶ力を養っていくのです。

自分で考え、行動する。

モンテッソーリ教育は、子どもの自立を促す育児なのです。

お母ちゃん

お母ちゃんモンテッソーリ教育が育児の全てじゃないで!

数ある育児の1つとして考えてね

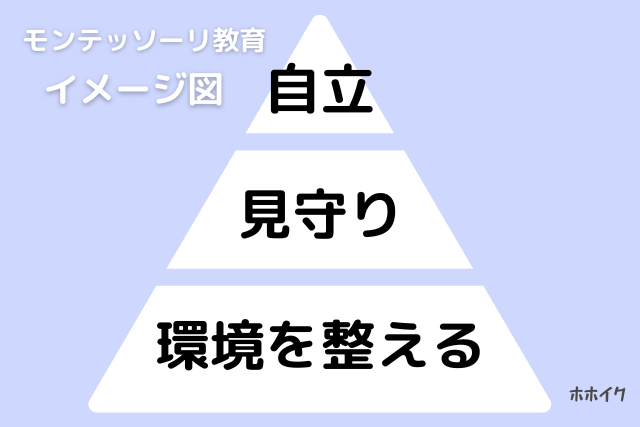

モンテッソーリ教育の内容

モンテッソーリ教育は、子どもを見守り自立を促す教育です。

その土台となるのが、環境を整えること。

子どもは環境さえ整っていると、自分で成長できます。

成長に合わせて環境を整えると、子どもは自分の力で自立していけるのです。

お母ちゃん

お母ちゃん環境づくり大切やで!

理想的な育児ですね

1歳児は「できた!」を実感できる年齢

子どもは1歳半ごろから、「できるようになる」ことを実感して喜びを覚えます。

できるようになると、それが自信になる。

自信がつくと、次のステップに挑戦する意欲となるのです。

1歳で出来るようになること

1歳の成長は何といっても、だんだん歩けるようになることですね。

ずり這いやハイハイと比べると、立って歩くは子どもの大きな成長に感じます。

また1歳は、ボールを投げる大きな動きから、指の細かい動きまでも発達。

言葉も意味のある単語が増え、自己主張も見られます。

- だんだん歩けるようになる

- ボールを投げる

- 指先の発達

- 意味のある単語を話す

生まれてからの1年間は、モンテッソーリ教育をそんなに意識する必要はありません。

1歳になったこれからは、モンテッソーリ教育が活きてくるでしょう。

1歳児の環境づくり

1歳になると歩けるようになったり、手先が大きく発達します。

歩くための環境づくりは、特に意識しなくてもいいでしょう。

しかし、手先の発達には、能力に応じた環境づくりが必要です。

まずは、子どもをしっかり観察して、今どんなことができるのかを知りましょう。

1歳児との接し方

モンテッソーリ教育の基本は、見守りです。

集中している子どもに話しかけるのは、推奨されません。

しかし、共感や代弁も大切。

まだ言葉が上手く出ないので、親が言葉で共感したり代弁すると、子どもは自分のことを分かってもらえる喜びを感じます。

ホホがタオルにくるまってる…

お母ちゃん

お母ちゃんテントで寝てるんやで!なっ?

ホホ

ホホさすがお母ちゃん!分かってんな!

1歳児の主な敏感期

モンテッソーリ教育には、敏感期という考えがあります。

それぞれの敏感期になると、子どもは物ごとに興味を示し、能力を獲得するのです。

1歳児では、次の敏感期が当てはまります。

- 運動の敏感期

- 言語の敏感期

- 感覚の敏感期

- 秩序の敏感期

子どもは何に興味があるのか?

何ができて、何ができないのかを観察しましょう。

敏感期を知って、子どもを観察することからモンテッソーリ教育は始まりますよ。

難しく考えなくていいよ!

運動の敏感期

- 1人で立つ

- 2〜3歩あるく

- 手すりを持って階段を上がる

- ボールを蹴る

- 両足で跳ねる

- つみ木を2つ積む

- 拍手ができる

- 小さなモノをつまむ

- つみ木を並べる

- 鉄棒にぶら下がる

- 道具が使えるようになる

1歳児の運動の敏感期は、「1人で立つ」から始まります。

今まで壁やモノにつかまって立ってた子どもが、1人で立つ。

そこから2、3歩と歩き出し、階段を登ったり両足で跳ねるようになります。

また1歳児からは、手指の発達も見られます。

拍手ができたり、つみ木を2つ積んだり。

2歳になる頃には、道具を上手く使えるようになります。

1歳になったら靴を選ぼう!

1歳になったら、靴が必要になってきます。

靴はデザインやブランドより、機能性や安全性で選んでくださいね。

言語の敏感期

- 言葉を1〜2語はなす(マンマ)

- 指差しができる

- 言われたことを理解して行動する

- 自分のあだ名が言える

- 絵本を見てモノの名前が言える

- 20〜30の言葉が言える

- 動詞で要求する

- 2語文を話す(ブーブーきた)

1歳になると、ブーブーやマンマなど1〜2語を口にします。

今まで意味はない喃語を話していましたが、意味のある言葉になってきますよ。

また、言葉を話すだけでなく、親の話も理解できるようになります。

2歳になる頃には「ブーブーきた」のように、2語を話しはじめます。

感覚の敏感期

感覚の敏感期は、運動と言語の敏感期にともない発達します。

運動・言語・感覚は、関係が深い敏感期です。

手指が動かせるようになり、モノの固さ(触覚)が分かる。

モノの固さが分かるから、「硬い」と口に出せますね。

0〜3歳は、感覚を吸収する時期。

触覚だけではなく、嗅覚や味覚などの5感を体に取り入れていきます。

秩序の敏感期

秩序の敏感期は、2歳ごろから発達してきます。

一般的にいう、イヤイヤ期ですね。

しかし、実際は1歳ごろでも秩序の敏感期に入っていると思います。

決まった時間にご飯を食べたい様子があったり、起きる時間・寝る時間も一定になってきます。

これは秩序の敏感期にあたると思います。

お母ちゃん

お母ちゃんわが家だけか?

イヤイヤ、あるでしょう!

モンテッソーリ教育:1歳児の実践方法

モンテッソーリ教育といっても、自宅で簡単にスタートできます。

特別な保育園に、入れる必要もありませんよ。

もちろん、専門の保育園などに通わせた方が、より効果的とは思いますが。

お母ちゃん

お母ちゃんうちの近くには無さそうやで!

お家でも大丈夫!

「1歳児」運動の敏感期【足編】

足の発達には、とにかく歩かせることが1番。

歩くことで、子どもの体幹がしっかりします。

子どもは歩けることが嬉しくて、歩きます。

なので、危ないからとすぐに抱っこすると、子どもの楽しみを奪うことに。

大人は危険がない範囲で、しっかり見守りましょう。

子どもは歩きながら、興味を持ったモノを拾います。

この動作がスクワットになるため、さらに体幹がしっかりしてきますよ。

体幹は大事だよ!

1歳児はとにかく、手指を使うことが大切です。

手指を使うには、体幹が必要。

体幹を鍛えるには、歩くのが1番です!

「1歳児」運動の敏感期【手指編】

人間は手指を使うようになって、脳が発達しました。

これから小学校に入学するまで、どれだけ手指が使えるかが重要です。

といっても、初めから器用に手指は動きません。

段階を追って、徐々に成長します。

1歳児は、手全体を使った、大きな運動から。

- 落とす

- 引く

- まわす

- はさむ

- 通す

落とす

- にぎって落とす(1歳〜)

- つかんで落とす(1歳〜)

まずはお手玉のような、つかみやすみモノをにぎります。

これから手が発達するので、手をいっぱいに広げてにぎれる大きさで、柔らかいモノがいいでしょう。

透明な容器を準備すると、教えなくても中に落としますよ。

上手になったら、容器の口に布をはって、真ん中に穴を開けます。

お母ちゃん

お母ちゃん口を小さくするとさらに楽しくなるで!

ポリ容器は100均にあるよ

「にぎって落とす」ができれば、次は「つかんで落とす」。

つかむモノを少し小さくしたり、固めにしたり難易度を上げます。

落とす先も、小さな容器や落とし口を小さくするなど、難易度を上げましょう。

引く

- つまんで引く(1歳〜)

- 小さいモノをつまんで引っぱる(1歳半〜)

- にぎって引く(1歳半〜)

プラスチック容器のフタに、穴を空けます。

つまみを付けた糸を通して、先端におもちゃをぶら下げる。

つまみを引くとおもちゃが浮き上がるので、子どもはおもしろがって引きます。

糸が細いと、指に絡まったら危ないです。

しっかり見守りましょう!

1歳半になると、より小さいつまみを引けます。

空き箱に穴をあけて、ビーズを付けたゴムひもを中に通す。

引くと抵抗力があり、離すと音がなるので子どもはおもしろがって引きます。

お母ちゃん

お母ちゃん手作り感エグ…

こんなんで全然大丈夫!

同じ1歳半のころ、「にぎって引く」もできます。

ウェットティッシュの底に穴をあけ、ティッシュの口から底にかけて太めのヒモを通す。

ヒモは輪になるように結びます。

これを壁や棚につけると、限りなくヒモを引っぱれます。

まわす

- ハンドルを手でまわす(1歳〜)

- 容器のフタをまわす(1歳半〜)

1歳では、ハンドルをまわす動作も可能です。

家で作るのは大変なので、公園で遊具を探してみて下さい。

お母ちゃん

お母ちゃんネットでも買えるで!

ショッピングモールのカートにもついてるね!

1歳半になると、指先でまわすことができます。

野菜の水切りボールなんていいですよ。

はさむ

- 洗濯バサミで厚紙をはさむ(1歳半〜)

ホホはずり這いのころから、洗濯バサミが好きでした。

1歳半になると、洗濯バサミを厚紙にはさめます。

厚紙は、洗濯バサミを入れた容器に固定しましょう。

厚紙が動かないので、はさみやすくなりますよ。

ホホ

ホホ洗濯バサミはカラフルでたくさんあるから好きやで!

通す

- 棒に通す(1歳半〜)

「通す」は1歳半ごろ、できるようになります。

太めの棒に、おもちゃの輪っかを通すことから始めましょう。

2歳になると、棒や輪っかの種類を増やします。

貼る

- マジックテープの活用(1歳半)

- 貼るをステップアップ(1歳10ヶ月〜)

「貼る」は指先の細かい動きが必要。

紙のシールは剥がすのが難しいので、マジックテープを準備します。

マジックテープを貼ったり、剥がしたり。

剥がしたマジックテープを、他の場所に貼るのもいいですね。

この遊びで、表裏の認識をしたり、シール貼りの手順を覚えます。

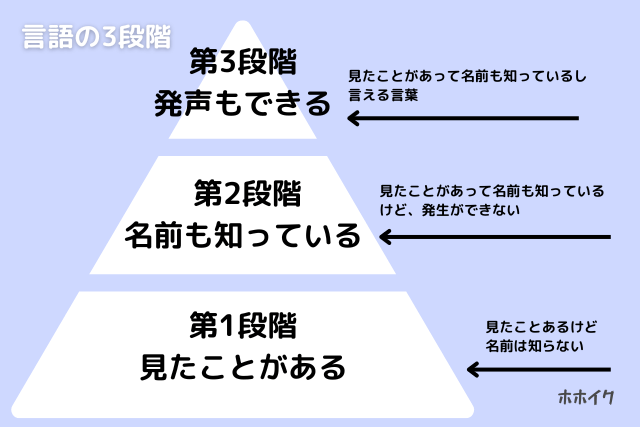

1歳は言語の2段階

0〜3歳までは、言語をどんどん吸収する時期です。

たくさんの言葉を、子どもに聞かせてあげましょう。

1歳の言語の敏感期は、第2段階を意識して下さい。

子どもは「見たことあるし、名前も知っているけど、言葉にできない時期」があります。

第2段階なのに、発声を求めてはいけません。

名前を伝えるだけで十分です。

ポイントは、似たモノを3つほど準備して聞くこと。

わが家はバスケット、ラグビー、サッカーのボールがあります。

「バスケットボールとってきて〜」と言うと、名前は知っているので取ってきてくれます。

ホホ

ホホ話せないけど分かってるんやで!

第3段階は焦らずに!

感覚は言語と一緒に!

感覚の敏感期は、言語の敏感期と一緒に吸収していきます。

子どもは感覚は感じても、まだ言葉に出せません。

寒い朝は子どもも、ヒヤっとした感覚があります。

しかし、まだ「寒い」が分からないので、感覚が表現できません。

親は子どもに対して、寒い時は「寒いね〜」と語りかけて下さい。

すると子どもは「(このヒヤっとした感覚が寒いか!)」と覚えます。

次の日に暖かければ、「昨日より暖かいね〜」と語りかけます。

子どもは「(このくらいが暖かいか!)」と、だんだんと感覚が身につきます。

子どもの感覚は、語りかけのくり返しで発達していきます。

いろんな感覚を、言葉で語りかけてあげましょう。

お母ちゃん

お母ちゃんこれが家事しないといけないけど、ソファで寝ちゃう感覚やで!

ホホ

ホホ…

人間っぽくていいでしょう笑

秩序敏感期とはルーティン

本格的な秩序の敏感期は、2歳から。

それまでは、何となくでも生活習慣をルーティン化した方がいいでしょう。

これは子どものタメというより、自分(親)のタメにもなります。

お昼寝の時間がルーティン化されると、家事や自分の時間の確保ができます。

わが家は12時にご飯を食べ終え、12時半には必ずお昼寝するようにルーティン化しました。

1歳になってからは、12時半〜15時までは寝るように。

おかげで1日の流れも見通せて、ストレスなく子育てができています。

ポイントは、午前中眠そうでも寝せないこと。

午前中は一緒に遊んで、しっかり昼寝してもらいます。

昼寝だけでなく、朝起きる時間や夜寝る時間、食事の時間をルーティン化できるといいですね。

自分のタメにもぜひ頑張ってみて下さい!

1歳児の発達に合わせた教材

モンテッソーリ教育では、専用の教材を使うのが一般的です。

でも専用の教材は高価で、なかなか手がでない。

教材を手作りする時間がない方に、わりと安めで良さそうなオモチャを紹介します。

わざわざ買うのはもったいないと思う方は、サブスクもおすすめですよ!

お母ちゃん

お母ちゃんわが家は手作りとサブスクの半々やで!

サブスクはコスパいいよ

\いろんなおもちゃが試せる!/

にぎったり落としたり

にぎったり落としたりする動作は、いろんなオモチャで出来ますね。

いろんな色で、中身が見えるモノがいいと思います。

つまんで引く

つまんで引くオモチャは、あまりないかもしれません。

簡単に作れるので、手作りにチャレンジしてもいいかも。

良さそうなモノのリンクを貼っておきます。

まわす

まわすオモチャは、手作りが難しいかもしれません。

ネットにあったので、気になる方はチェックしてみて下さい。

通す

通すオモチャは種類があります。

簡単なモノから、少し複雑なモノのリンクを貼っておきます。

お気に入りです

つみ木

1歳になると、つみ木を積めるようになります。

ホホはお風呂で、私の肩にアヒルのオモチャを乗せることも。

ホホ

ホホ成功率10パーくらいやで

1歳の誕生日に、下のつみ木を大祖母ちゃんに買ってもらってお気に入りです。

まとめ

今回は1歳児のモンテッソーリ教育を紹介しました!

- 手が使えると脳が発達する

- 手を使うには体幹をしっかりさせる

- 体幹をしっかりさせるには、歩くこと!

- 指先を使う環境を整える

モンテッソーリ教育は1歳児にとって、理想的なスタート地点です。

自己探求と感性を大切にし、親子で共に学ぶことで、子どもたちの成長を促進します。

個別の発達段階に応じたアプローチや適切な教材選び、親子のコミュニケーションを通じて、1歳児の豊かな成長をサポートしましょう!

もうすぐ2歳を迎えるなら、下の記事をご覧ください!

ありがとうございました!

コメント